Se você já sentiu um produto na prateleira enquanto arrastava para esquerda ou direita perfis cuidadosamente concebidos em apps de relacionamento, bem-vindo à produtificação das relações humanas.

Gilles Lipovetsky, filósofo e sociólogo francês conhecido por analisar as transformações culturais do consumo, descreve como sociedade do hiperconsumo um mundo em que não apenas bens materiais, mas também experiências, emoções e até relações são tratadas sobre a perspectiva do consumo excessivo e impulsivo na busca por prazeres imediatos.

O capitalismo, não contente em vender carros, celulares e cursos de inglês, passou a negociar, vender (e comprar) sentimentos, felicidade e até o “eu autêntico”. Spoiler: tudo isso embalado com muita promessa de plenitude e um leve aroma de frustração.

Amor, felicidade, autenticidade: tudo virou mercadoria, com direito a embalagem premium, promessa de satisfação garantida e, claro, aquela sensação de que sempre falta alguma coisa no carrinho.

Ah, vale um alerta pois a mera citação do termo capitalismo pode disparar paixões político-partidárias e torcidas sobre modelos econômicos. Não se trata de uma comparação dicotômica simplória de modelos econômicos ou ideológicos; a questão aqui é que o capitalismo é o modelo econômico vigente em grande parte do mundo e suas bases, como a economia de mercado e busca pelo lucro (o que quer que se configure como tal), passam a moldar os relacionamentos humanos.

Há algum tempo, escrevi um texto sobre a Happycracia, do psicólogo Edgar Cabañas e da socióloga Eva Illouz, e como vivemos uma era em que a felicidade deixou de ser uma experiência subjetiva e passou a ser um produto; algo que pode (e deve) ser comprado, treinado, monitorado por aplicativos e, claro, exibido como símbolo de status.

A indústria da felicidade, com seus coaches, gurus e fórmulas prontas, não só promete soluções para todos os males, mas também coloca sobre o indivíduo a responsabilidade total pelo próprio bem-estar, ignorando contextos sociais, desigualdades e até o simples fato de que nem todo dia é um bom dia. Tal responsabilidade meritocraticamente individualizada transpassa também a busca por pares amorosos, também independente se este amor busca longo prazo ou casualidade.

A Eva Illouz, em particular, no livro O amor nos tempos do capitalismo, mostra como o mercado não se contentou em vender coisas: ele passou a vender experiências, relações e até identidades, argumentando que o capitalismo afetivo molda não só o que sentimos, mas como sentimos (e até o que esperamos sentir).

O conceito de capitalismo afetivo é outra visão destes mesmos pesquisadores, desenvolvido para descrever como, no capitalismo contemporâneo, as emoções e os afetos passaram a ser tratados como mercadorias e recursos econômicos, prontas para serem consumidas, vendidas e otimizadas. As lógicas do mercado invadem a esfera privada, transformando até mesmo o amor, a amizade e a autoestima em objetos de cálculo, investimento e retorno.

Eu, tu, ele, ela como produtos

Na busca pelo amor (em qualquer uma de suas configurações), o que já foi poesia agora é performance; a autenticidade virou diferencial competitivo e a exposição do “eu” nas redes é quase uma obrigação. No capitalismo afetivo, a lógica de mercado invade até mesmo a forma como avaliamos o outro nas relações pessoais.

Não é raro nos pegarmos analisando potenciais parceiros ou amigos como se fossem investimentos: pesamos atributos, calculamos riscos, estimamos possíveis “retornos” emocionais e sociais, fazendo com que o outro deixe de ser apenas alguém com quem compartilhamos afetos e passe a ser visto como um pacote de características (status, beleza, inteligência, rede de contatos) que pode ou não maximizar nossos ganhos subjetivos.

ROI dos matches

Da mesma forma, a escolha de com quem nos relacionamos se transforma em uma espécie de planilha mental, onde buscamos o melhor custo-benefício, descartando rapidamente aquilo que não parece promissor ou que não entrega o “lucro” esperado.

No fundo, é como se estivéssemos sempre em busca do melhor retorno sobre investimento afetivo, aplicando critérios de eficiência, desempenho e valor até mesmo ao que deveria ser espontâneo e gratuito.

O resultado? Essa racionalização dos vínculos, típica do espírito do mercado, acaba por empobrecer a experiência do encontro, tornando as relações mais utilitárias e menos autênticas. Relações cada vez mais mediadas por lógicas de mercado, onde o valor do afeto é medido em likes, matches e seguidores, e a busca por felicidade se transforma numa corrida infinita por auto otimização e performance emocional.

O que antes era encontro, acaso e até um pouco de mistério, virou processo seletivo: descreva-se, destaque seus diferenciais, escolha com base em filtros e prepare-se para a próxima entrevista (ou melhor, match). Não é à toa que, nos aplicativos de matchmaking (de relacionamento), a experiência se parece mais com um catálogo de produtos do que com uma história de conexão genuína.

Anthony Giddens, sociólogo britânico e referência em estudos sobre modernidade, propõe em A Transformação da Intimidade que os laços amorosos contemporâneos se tornaram relacionamentos puros: vínculos baseados na busca de satisfação individual, mantidos enquanto proporcionam realização pessoal e negociados de forma racional, quase como contratos.

Problemas de Conversão

Nesse novo cenário, a ansiedade de não ser escolhido, a necessidade de se destacar e a sensação de estar sempre em oferta se tornam parte do jogo, cuja espontaneidade dá lugar à performance: fotos bem pensadas, frases de efeito, um eu cuidadosamente embalado para agradar o mercado.

Como tudo na vida, porém, a frustração é diretamente proporcional à expectativa. Relações cada vez mais instáveis, descartáveis e, muitas vezes, frustrantes — afinal, quando o amor entra na lógica do consumo, a busca pelo “produto perfeito” nunca termina, e a sensação de que sempre existe uma opção melhor a um clique de distância vira regra, não exceção.

Creio que, mais famoso, o amor líquido de Bauman já antecipava muito do que vemos no capitalismo afetivo: relações marcadas pela fluidez, pela falta de vínculos duradouros e pela facilidade com que conexões são feitas e desfeitas.

Quando cruzamos esse conceito com as ideias de Illouz e Cabanãs, fica claro que o amor, transformado em commodity e mediado por lógicas de mercado, se torna ainda mais volátil, descartável como um produto com prazo de validade curto.

E, ao transformar emoções em mercadorias descartáveis, o capitalismo afetivo pode gerar sentimentos de vazio, superficialidade e isolamento, já que as relações se tornam cada vez mais utilitárias e performáticas.

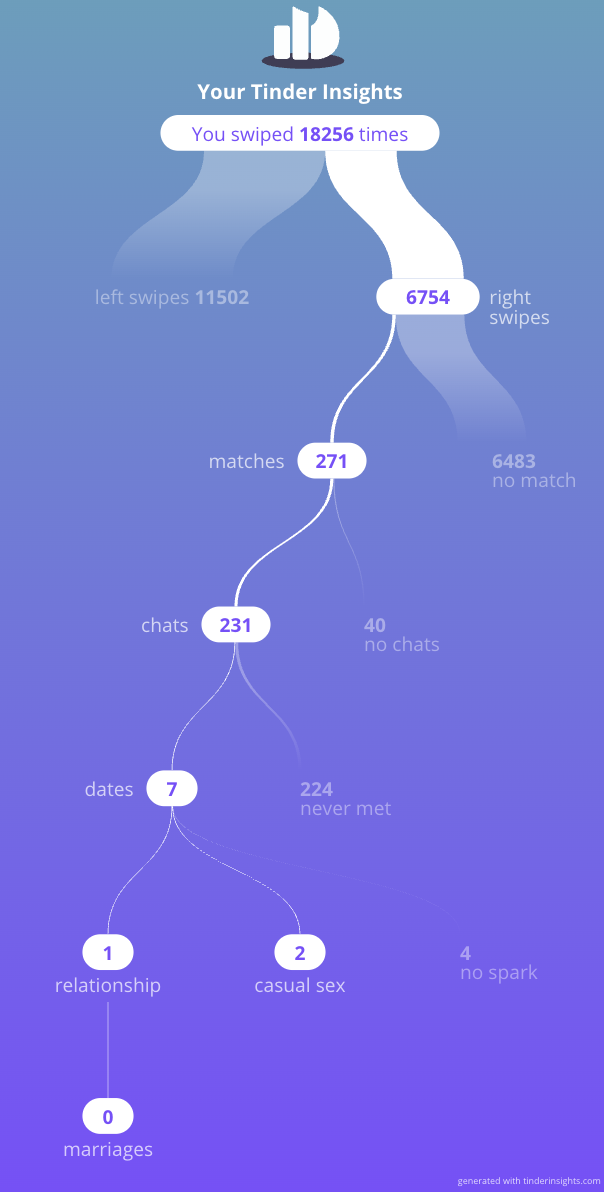

Há uma plataforma chamada Tinder Insights que promete decupar sua performance no principal app de relacionamentos. Ainda estou tentando obter meus dados na plataforma para averiguar sua acuracidade e qual nível de privacidade. Uma imagem ilustrativa disponível no próprio site, contudo, dá uma perspectiva interessante sobre o funil de conversão de uma pessoa.

A atração incorpórea e a autenticidade artificial

No capitalismo afetivo, ser autêntico virou quase uma obrigação e, ironicamente, um produto.

A promessa é tentadora: basta encontrar (e exibir) o seu “eu verdadeiro” para conquistar felicidade, sucesso e, claro, muitos seguidores. Só que, na prática, essa busca pela autenticidade acaba se transformando em mais uma performance, cuidadosamente roteirizada para caber nos padrões do mercado.

Por um lado, o romance cibernético, ao anular o corpo, inaugura uma nova promessa utópica: a de que, livres das limitações físicas e dos constrangimentos das interações presenciais, finalmente poderíamos expressar um eu autêntico, mais verdadeiro, mais profundo, mais livre. A desmaterialização do corpo, nesse contexto, é vista quase como um upgrade existencial: não há julgamentos sobre aparência, gestos ou imperfeições, só a essência do que se quer comunicar.

Essa visão, discutida por autores como Deborah Lupton (The Embodied Computer/User), alimenta o discurso tecnológico de que os computadores oferecem a chance de escapar das amarras do corpo, permitindo que sentimentos e subjetividades circulem sem filtro físico.

Contudo, embora a ausência do corpo possa permitir que os sentimentos evoluam a partir de um eu mais autêntico e fluam para um objeto mais digno, ou seja, o eu verdadeiro e incorpóreo do outro, por outro lado, ela também pode esvaziar a experiência sensorial e afetiva inicial, tornando o encontro digital uma espécie de simulacro, intenso na promessa, mas, muitas vezes, raso na vivência.

O eu autêntico precisa ser diferente, mas não tanto a ponto de sair do script; precisa ser espontâneo, mas sempre fotogênico; precisa ser vulnerável, mas só até onde isso gere engajamento.

No fim, todo mundo tentando ser único, mas todo mundo usando os mesmos filtros, as mesmas frases, os mesmos rituais de autoexposição.

É nesse cenário que surge a síndrome do felizcondríaco (tratada no texto anterior, sobre a Happycracia), aquele personagem que nunca está satisfeito, mas está sempre em busca da próxima fórmula, do próximo curso, do próximo aplicativo que promete felicidade instantânea.

O felizcondríaco é o consumidor ideal da indústria do bem-estar: está sempre “quase lá”, mas nunca chega, porque a felicidade, nesse modelo, é sempre uma meta adiada, um upgrade que nunca se completa.

O resultado é uma sensação crônica de insuficiência, uma inquietação permanente e uma culpa sutil por não ser tão feliz, autêntico ou realizado quanto deveria. Afinal, se todo mundo parece estar vivendo o auge nas redes, o problema só pode ser você… ou, quem sabe, só falta comprar o próximo produto.

Em busca do afeto orgânico

Diante desse cenário, em que sentimentos viram mercadoria, autenticidade é performance e felicidade se mede em cliques, é fácil cair na tentação do cinismo ou da resignação.

Mas, talvez, o caminho para romper com os aspectos mais tóxicos do capitalismo afetivo não seja jogar o celular pela janela (embora, convenhamos, às vezes dê vontade), nem buscar refúgio em discursos nostálgicos sobre um passado idealizado. O primeiro passo pode ser justamente reconhecer o jogo, perceber quando estamos sendo empurrados para a vitrine, quando a busca por validação externa começa a ditar nossos afetos e quando a promessa de plenitude se transforma em ansiedade crônica.

Romper com essa lógica não significa abandonar a tecnologia, os apps ou até o desejo legítimo de ser feliz, mas, talvez, resgatar o valor do encontro imperfeito, do afeto sem roteiro, da vulnerabilidade que não precisa de filtro.

É sobre criar espaços, on e offline, onde a conexão não dependa de performance, onde a felicidade não seja KPI e onde o amor possa, quem sabe, voltar a ser mais poesia do que produto. No fim das contas, a saída pode estar menos em buscar o eu autêntico para vender e mais em cultivar relações autênticas para viver.

E, se for para consumir alguma coisa, que seja tempo de qualidade com quem faz sentido, sem arrastar, sem algoritmo, só presença.